agli incroci dei venti: graffiti

|

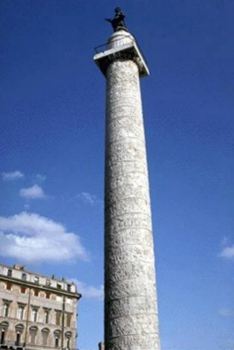

La guerra raccontata, sulla “pellicola filmica” di marmo de la colonna Traiana di Luigi Impieri |

Come far conoscere

al pubblico le conquiste che gli Imperatori romani si preparavano a

compiere ai danni di altre popolazioni, in un’epoca in cui grandi e

potenti tecnologici mezzi di comunicazione di massa, non esistevano?

Come ammaliare la società dell’epoca o meglio sbalordirla, come diremmo

oggi, con effetti speciali e convincerla in merito alla “bontà” delle

spedizioni di conquista, della potente macchina militare, di Roma

Imperiale?

Erano queste, possiamo immaginarle, domande ricorrenti, a cui il potere

politico e militare romano anche nel I sec. dC. cercava di darsi

risposta.

In un'epoca in cui, a differenza di oggi, non c’era nessuna forma rapida

di comunicazione propagandistica in grado di arrivare velocemente nelle

case di tutta la gente; bisognava trovare una strategia affinché quelle

importanti conquiste potessero essere trasmesse non solo al popolo del

tempo, ma anche ai posteri.

Unico mezzo cui affidarsi dunque, era l’opera d’arte, come forma di

comunicazione di massa.

Gli artisti diversamente dagli scrittori, potevano, infatti, essere in

grado di trasmettere informazioni a tutti, colti e analfabeti,

utilizzando un linguaggio più rapido, quello delle immagini.

Certo, essi dovevano mettersi in posizione di sudditanza rispetto al

sistema politico, ma d’altra parte non troppo diversamente, rispetto a

ciò che oggi sempre più spesso accade col giornalismo nostrano (vedans

le ultime dichiarazioni in proposito del nostro Presidente, Ciampi).

Ma la subordinazione degli artisti, all’epoca, era talmente dichiarata,

che essi stessi, benché fossero consapevoli di avere a volte realizzato

veri capolavori, almeno dal punto di vista estetico, evitavano

addirittura di firmare le proprie opere (forse per un senso di

ammissione nei confronti del loro inqualificabile comportamento?).

E’ il caso dell‘autore di cui appunto non si conosce il nome della

marmorea Colonna Traiana (110-113 dC.) fatta erigere da come si evince

dal nome, per onorare le imprese belliche, perpetrate da Traiano

Imperatore, ai danni dei Daci, in due momenti cruciali di quella lunga

campagna militare: 101 - 102 e il 105 - 107 dC.

La colonna alta oltre 30 m fu fatta sistemare a Roma nel Foro

(progettato verosimilmente, dal grande architetto, Apollodoro di

Damasco), per celebrare le gesta, dell’Imperatore in questione.

Eretta, nel luogo del suo sepolcro, era circondata dalle due

biblioteche, greca e latina, dalle quali era più facile osservare ed

ammirare le immagini realizzate sulla còclide.

Alla sua sommità svetta oggi la statua di San Pietro che ha sostituito

quella dell’Imperatore (ciò ha garantito la salvezza della colonna, che

altrimenti come spesso avveniva sarebbe stata distrutta) all’indomani

del sopravvento al potere della cristianità sul mondo pagano.

Ma quel che più

esteticamente affascina della colonna è il suo fregio, che si dipana in

forma di spirale (còclide appunto), lungo il suo fusto per circa 200

metri.

Per determinare un effetto di più marcato realismo prospettico e di

bilanciamento complessivo delle scene, l’artista ha studiato le

dimensioni delle diverse fasce, facendole variare a partire dal basso da

60 a 80 cm.

Qui sono

raccontate minuziosamente, come in un “fumetto” (ma forse sarebbe meglio

dire, documentaristicamente), avvolgente, gli avvenimenti, con il punto

di vista dell’anonimo autore dell’opera, denominato, Maestro di Traiano,

il quale “ovviamente” come premesso, racconta gli avvenimenti,

parteggiando per la committenza Imperiale.

Ed è questo modo di raccontare le cose, che ce le lascia paragonare a

certi servizi televisivi “patinati”, asserviti al potere costituito, che

ci descrivono le guerre come quella che attualmente si sta svolgendo in

Iraq, da un unico punto di vista, quello di una parte dell’occidente

cattolico-protestante, che intende dare la caccia al nemico mussulmano,

reo di possedere una cultura “altra”, che “dev’essere assolutamente

dominata”.

Sul piano stilistico l’anonimo “Maestro di Traiano”, ha utilizzato, in

quest’opera, la tecnica del bassorilievo, incidendo la pietra con un

rilievo molto basso, in taluni casi effettuando una leggera incisione,

così da far assomigliare l’Opera ad un dipinto.

La storia che si

svolge con ritmo incalzante e senza interruzioni, si “legge”

cronologicamente dal basso verso l’alto; come ci riferisce lo storico

dell’arte, Francesco Abbate: “non più semplice cronaca, ma commossa

epopea.

Con una tensione drammatica che quasi mai si allenta sono raffigurate le

battaglie, le marce faticose, il passaggio dei fiumi, l’assalto alle

città, i boschi e le pianure, le fortificazioni e gli accampamenti e

nella disperazione dei vinti, nella sofferenza dei feriti, nel dramma

dei prigionieri si fa strada un sentimento nuovo di umana pietà.”

A partire dalla parte inferiore della colonna vi è l’insediamento Romano

in terra Dacia (l’attuale Romania), che si traduce nella realizzazione

di un complesso sistema di fortificazione, secondo naturalmente lo stile

e la tecnica ingegneristica, della Roma imperiale.

Verso la sommità della colonna, luogo in cui ormai il “film” volge al

termine, assistiamo alla scena del suicidio di Decèbalo, re dei Daci.

Ormai irrimediabilmente braccato ed accerchiato all’interno della

boscaglia dai soldati Romani si dà eroicamente alla morte, volgendo il

fiero sguardo al nemico, uccidendosi prima di poter cadere vivo nelle

altrui mani.

La storia termina enfaticamente, come descrivono i libri di scuola sui

quali si dice che il “Maestro di Traiano” rappresenta i romani che

rendono onore alla grandezza morale del nemico vinto, esaltando le loro

virtù come popolo capace di rispetto ed ammirazione anche per il

comportamento dignitoso e coraggioso di un re barbaro.

Anche questo finale ci sembra quello di un film che molto probabilmente

vedremo prossimamente su vera pellicola cinematografica, anzi, su CD e

DVD anziché su marmo, e come sempre accade anche questa volta chi

scriverà la narrazione dei fatti saranno ancora i vincitori ma… sarà

proprio quella la verità?

|