Walter Benjamin e l’angelo della morte

di Silvia Golfera

“Oggi, al cimitero di

Port Bou si sale per un breve tratto di strada fra basse palazzine. Il

cimitero si affaccia su un’azzurra insenatura che promette dolcezza e

invita a tuffarsi dall’alto” scrive Antonio Castronuovo, descrivendo il

luogo dove riposa il filosofo tedesco Walter Benjamin, di cui narra la

difficile vicenda esistenziale e l’ancor più tragico epilogo, in un

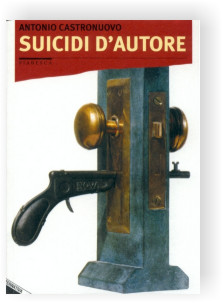

capitolo di “Suicidi di autore”. Libro affascinante che ripercorre la

vicenda terrena di alcuni artisti ed intellettuali del ’900 che hanno

scelto di suggellare la propria esistenza con un gesto estremo.

Castronuovo tenta non di penetrare, ma di approssimarsi al mistero di

quella scelta che getta comunque una luce obliqua e screziata sulla vita

di chi la compie. “Il lato oscuro della storia ha una superficie

infinita” osserva, arrestandosi in prossimità dell’enigma.

Libro dai mille spunti, eppure, chissà per quale insondabile ragione,

ciò che mi resta più attaccato è il respiro dei luoghi in cui si

svolgono le vicende. “L’estate è così bella, le campagne attorno a

Nagybanya sono fertili e sfolgorano di magnifici colori” scrive, per

esempio, a proposito dei luoghi che assistettero alla morte di Irma

Seidler, pittrice ungherese. Oppure ancora, ecco l’izba in cui Marina

Cvetaeva, poetessa russa inghiottita nella trappola staliniana, trova

rifugio dopo essere stata sfollata da Mosca: “una stanza chiusa da una

tenda che non giungeva al soffitto…Sulle assi, spaccate dal caldo,

ronzavano grosse mosche verdi”. L’importanza dei luoghi. Le banalità del

quotidiano che danno colore, profumo e vita all’esistenza, anche a

quella più eccezionale.

Ho sempre pensato che non si possa capire a fondo un autore, un artista,

se non sono entrati anche nei nostri occhi i paesaggi che ha respirato.

Ce ne rendiamo conto vivendo: quanto la facciata di una casa, una

strada, lo scorcio di una piazza, una particolare luminescenza del

cielo, imprimono una piega particolare ai nostri pensieri, al nostro

sentire.

Ma è su Walter Benjamin, uno dei quindici personaggi raccontati nel

libro, che voglio soffermarmi. Castronuovo ne ricostruisce le ultime

ore. Quel tentativo di fuga di un uomo già molto stanco, avvilito, che

ama la stanzialità e le lunghe ore trascorse in biblioteca, eppure è

costretto ad un nomadismo incessante. Non solo dalla sua condizione di

esule dalla Germania nazista, ma anche da quella di ebreo che patisce

doppiamente la crisi d’identità che travolge la società europea e che

stenta quindi a trovare in essa una collocazione certa. Un nomadismo che

si fa condizione esistenziale, capacità di smarrirsi nel mondo, così

come nell’incipit di “Infanzia Berlinese” parla della capacità di

smarrirsi dentro la città come in una foresta. E la morte in tasca, che

continua a tentarlo. Questo riesce a far rivivere il nostro autore,

spruzzando qua e là qualche frammento della vita dello sfortunato

tedesco, per meglio illuminare il sapore del gesto. Come un affresco

dove pochi, intensi particolari, suggeriscono la figura completa.

L’ultimo atto di questa “fuga senza fine” è il tentativo di traghettarsi

fuori dall’Europa in fiamme, ormai attanagliata nella morsa hitleriana,

inferno dal quale Benjamin aveva tuttavia stentato ad allontanarsi.

Fuoriuscito dalla Germania poco dopo l’avvento del nazismo, si era

rifugiato in Francia, a Parigi, dove “aveva eletto la Bibliothèque

Nazionale a sterminato cantiere di ricerca. Viveva in precarie

condizioni economiche…Aveva perso la cittadinanza tedesca con ordinanza

del luglio 1939: quando perciò nel settembre dello stesso anno la

Germania invase la Polonia, Benjamin fu internato come apolide di

origine tedesca…Liberato dopo due mesi per l’intervento di amici

influenti rientrò a Parigi, ma scrisse in una lettera che <<il numero di

coloro che si sentono a proprio agio in questo mondo si va riducendo

sempre più>>”(op.cit.).

A proprio agio nel mondo che conosceva non s’era sentito mai, e pure

l’infatuazione per la Russia dei Soviet aveva avuto vita breve. Ma

tuttavia non nutriva accese illusioni su ciò che poteva attenderlo

altrove. Grazie all’amico Gershom Scholem, il grande studioso di mistica

ebraica, la Kabbalah, che già dal 1923 viveva a Gerusalemme, si era

attivato per ottenere un incarico accademico presso la nuova università

ebraica. Scholem, prevedendo il disastro che si stava profilando, lo

invitava a raggiungerlo. Benjamin rispondeva che stava sì studiando

l’ebraico di cui portava sempre con sé la grammatica, ma poi rimandava

costantemente la partenza, finendo col restare intrappolato

nell’invasione tedesca della Francia. Del resto immaginarlo, lui figlio

della più raffinata cultura europea, nella vita rude e un po’ primitiva

della Palestina di allora, non è facile. In effetti non furono molti i

tedeschi che vi emigrarono, né furono sempre bene accolti. In Palestina

li chiamavano yekke, parola dall’etimologia incerta che insieme

significa ‘bellimbusto, clown, ebreo dalla testa dura’, certamente

un’offesa. Uno yekke famoso, Arnold Zewig, così si lagnava in una

lettera a Freud: “…Il funzionamento scricchiolante della macchina della

civilizzazione è il problema principale in questo paese. Noi non siamo

disposti ad abbandonare i nostri standard di vita e il paese non è

disposto a soddisfarli. E poiché gli ebrei di Palestina sono giustamente

fieri di quanto già esiste e noi giustamente irritati per tutto ciò che

ancora manca, c’è un tacito attrito.” (da Tom Segev “Il settimo milione”

Mondadori)

Gli Stati Uniti dovevano apparire un approdo migliore a Benjamin, che

ottenne un visto d’ingresso in quel paese, ma non un permesso per

lasciare la Francia. Castronuovo ci racconta come ciò avvenne grazie

all’interessamento di Juliane Favez, responsabile della succursale

svizzera dell’Istituto Horkheimer.

Vado a sfogliare un vecchio libro di Mary Jayne Gold, “Marseille année

40”. Mary Jayne è una ricca americana che viaggia e studia nell’Europa

d’anteguerra. Allo scoppio del conflitto è ancora in Francia. Invece di

rientrare subito negli Stati Uniti si ferma a Marsiglia e collabora con

l’ambasciata ed altre istituzioni del suo paese per fare espatriare

quanta più gente possibile, ma soprattutto intellettuali, artisti,

persone influenti. Molti personaggi illustri passarono di lì, da Jean

Cocteau a Marc Chagall. Ritrovo fra le sue memorie alcune tracce di

Benjamin. Il suo nome, per esempio, compare fra quelli di una lista

segreta di persone da salvare, compilata dal Comitato di New York,

congiuntamente con l’American Federation of Labor e Il Museo di Arte

Moderna. Nella stessa lista sono segnati anche Franz Werfel, famosissimo

scrittore austriaco, e la moglie Alma, che in precedenti nozze aveva

sposato Gustav Malher, poi Gropius. Compaiono anche i nomi di Heinrich e

Golo Mann, rispettivamente fratello e figlio di Thomas.

Probabilmente Benjamin li ha incontrati. Fuggono infatti tutti da

Parigi, inseguiti dalle armate tedesche, in una situazione di panico

generale. Tutte le coste a Nord sono ormai presidiate fino alla

frontiera spagnola e l’unica salvezza è a Sud. Si ritrovano tutti a

Lourdes. Il nostro vi arriva il 15 giugno. I Werfel più o meno negli

stessi giorni, e prendono alloggio in una piccola stanza che Alma

paragona alla povera casa in cui Bernadette aveva trascorso la sua

infanzia. Fanno più volte visita alla grotta di Massabielle e lì Franz,

ebreo cristiano sempre tormentato fra sentimento di appartenenza alla

tradizione dei padri e desiderio di conversione, fa il voto di

raccontare la storia della Santa, se mai usciranno vivi da quell’incubo.

Anche loro, come il nostro, aspettano qui i documenti che li porteranno

in America, poi scenderanno a Marsiglia. È a Marsiglia che un altro

fuggitivo famoso, Arthur Koestler, fornirà a Benjamin alcune pastiglie

di morfina, per ogni evenienza.

I Werfel riusciranno a passare la frontiera, quella terribile frontiera

che si chiuderà invece per Benjamin, e per un giorno soltanto. I

doganieri erano solitamente gentili con i fuoriusciti. Loro stessi, i

più, avevano combattuto per la repubblica spagnola. Ma il 26 settembre,

quando incontrarono il nostro, era da poco uscito un decreto che

impediva il transito agli apolidi. E che altro potevano essere gli ebrei

tedeschi negli anni di Hitler?

La strada per arrivare in Spagna è dura. La comitiva dei Werfel si

arrampica lungo un sentiero per le capre, scivoloso, tagliato a picco e

fiancheggiato da precipizi. Se a uno capita di scivolare lo si aggancia

con una corda. Ma alla frontiera nessun problema e tranquilli, dopo una

notte in albergo a Port Bou, il primo paese spagnolo, si dirigono alla

stazione, per proseguire il viaggio in treno. Quel treno su cui Benjanim

avrà disperato di poter mai salire.

Port Bou appariva saccheggiato dalle bombe, perché non era ancora stato

ricostruito dopo la guerra civile. Anche l’hotel ne era rimasto

danneggiato. Lo stesso, forse in cui si spegnerà Benjamin. I Werfel

proseguiranno in treno fino a Lisbona e poi da lì in nave per l’America.

Il New York Times del 14 ottobre 1940 porta la notizia del loro sbarco.

“ Gli scrittori in fuga dai nazisti sono arrivati. Franz Werfel,

Heinrich Mann con altri 15 scrittori sono sbarcati dal piroscafo greco

Nea Hellas, nella banchina n. 4, alle 9 del mattino…”

Allo stesso modo poteva andare la storia di Benjamin, che invece a Port

Bou terminò il suo viaggio, e lì riposa in qualche punto non

identificato di quel cimitero che apparve ad Hannah Arendt “….certamente

il posto più bello e fantastico che abbia visto nella mia vita” (op.cit.).

Castronuovo ci racconta che oggi un cippo di pietra è stato innalzato

alla sua memoria. Alla sua sommità, secondo l’usanza ebraica, i

visitatori collocano sassolini che cercano nel terriccio del cimitero.

Antonio Castronuovo

Suicidi d’autore

Stampa Alternativa,

2003